シニア趣味 ハーモニカの魅力

この章では、シニア世代の新しい趣味としてのハーモニカの魅力について紹介します。

ハーモニカの魅力には主に以下の内容があります。

- 初心者でも始めやすい手軽さ

- コンパクトで持ち運びやすい携帯性

- 比較的安価な価格と少ない必要経費

- 懐かしい曲を演奏できる温かな音色

手軽さが魅力のハーモニカ

シニア世代の趣味としてハーモニカが人気を集めている最大の理由は、その手軽さにあります!

ピアノやギターなど他の楽器と違い、複雑な指使いや音楽理論がなくても、息を吹いたり吸ったりするだけで美しい音色を奏でることができます。

特に初心者に優しい複音ハーモニカは、軽く息を吹き込むだけでも豊かな音が出せるため、肺活量に自信がないシニアの方でも安心して始められます。

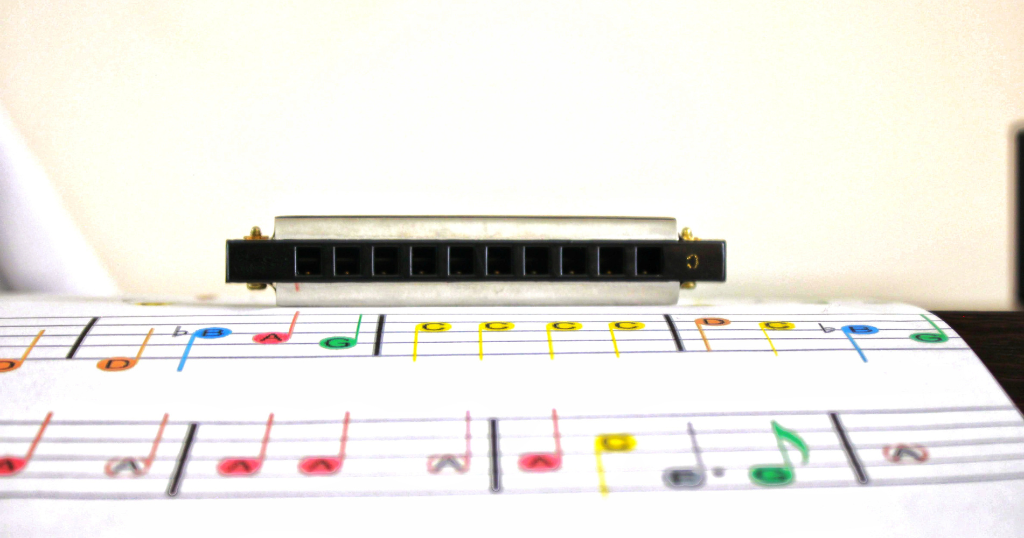

また「数字譜」という特別な表記法を使えば、従来の五線譜が読めなくても、「4 4 5 5 6 6 5」といった単純な数字の並びだけで「きらきら星」などの曲を演奏することが可能です。

ドレミの刻印が入った初心者向けモデルなら、どの穴からどの音が出るのかが一目瞭然です。

YouTubeの「ハーモニカ講座シニア向け」などの無料動画教材も数多く公開されており、自宅で気軽に基礎から学べます。

まずはC調(ドレミ調)の複音ハーモニカを選び、『はじめてのハーモニカ 数字譜で吹ける!』などの初心者向け教本を片手に、1日10分程度の短い練習から始めてみましょう。

無理なく継続することが上達の秘訣です。

携帯性抜群 いつでもどこでも

体力に自信がなくなってきたけど、ハーモニカを始められるかな?

シニア世代の趣味としてハーモニカが優れているもう一つの魅力は、どこにでも持ち運べる優れた携帯性です。

手のひらサイズでわずか100グラム程度の軽さのハーモニカは、胸ポケットやバッグの隅にすっぽり収まります。

ピアノのように固定された場所が必要なく、大きな楽器のように持ち運びに苦労することもありません。

体力に自信がないシニアの方でも、気軽に持ち歩いて様々な場所で音楽を楽しむことができるのです。

庭先でくつろぎながら、公園のベンチで景色を眺めながら、旅行先で思い出を作りながら、友人との集まりで即興で演奏するなど、場所を選ばずにいつでもどこでも音楽の喜びを感じられます。

特に軽量モデル(HOHNERの「メロディーライド」など)は、持ち運びの負担をさらに軽減してくれるでしょう。

大切なハーモニカを守るために専用のケースに入れて持ち運ぶことをおすすめします。

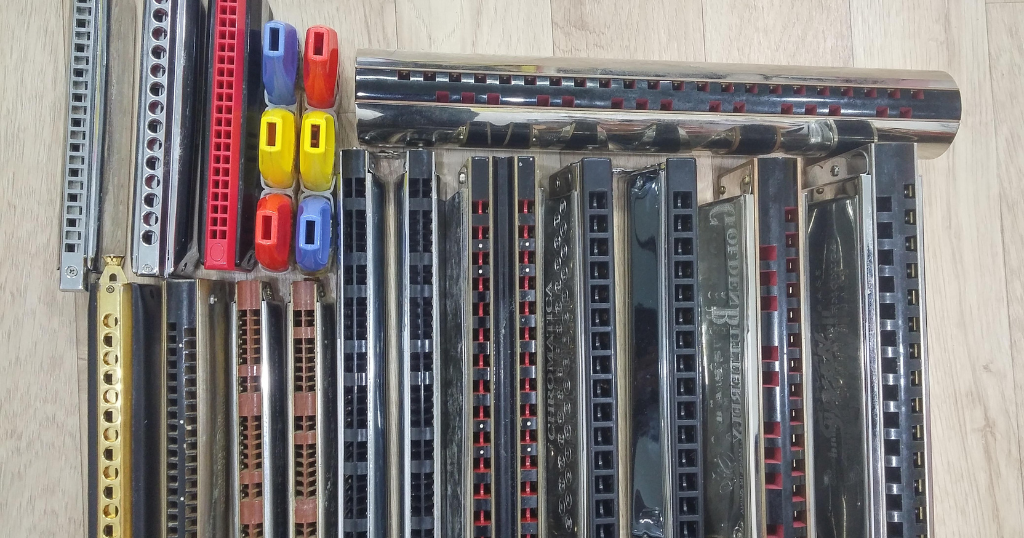

複数のキーのハーモニカを持つようになったら、複数本をまとめて収納できるロールタイプのケースが便利です。

シニア趣味としてのハーモニカは、いつでもどこでも音楽を奏でられる喜びをあなたの日常に届けてくれます。

低予算で始められる趣味

費用はだいたいどれくらいなの?

ハーモニカは他の楽器に比べて初期投資が少なく、退職後の生活にも安心して楽しめる経済的な趣味と言えるでしょう。

初心者向けの複音ハーモニカは3,000〜5,000円程度から購入可能で、トンボ社の「Hope-10」やHOHNERの「スパークル」などが人気です。

初心者用の教本も1,500円前後と手頃な価格で、数字譜を使った教材も多く揃っています。

また、ハーモニカは定期的なメンテナンス費用もほとんど必要なく、丁寧に扱えば10年以上使用できるため、長期的に見ても経済的です。

教室に通いたい場合も、公民館や地域センターの講座なら月2回で1,000〜2,000円程度と比較的リーズナブルな費用で学ぶことができます。

さらに、オンラインの動画教材を活用すれば、無料で基礎を学ぶことも可能です。

シニア趣味としてハーモニカを始める際は、まずは基本的なC調のハーモニカと初心者向け教本だけを揃え、上達に合わせて少しずつ楽器を増やしていくのがおすすめです。

公民館の講座やシニア向けサークルを探せば、コスト面でも安心して続けられるでしょう。

懐かしい音色に癒される

シニア趣味としてハーモニカが特に魅力的なのは、その温かく優しい音色が心に響き、懐かしい記憶を呼び覚ましてくれることです。

特に複音ハーモニカから奏でられる「トレモロ音」は、独特の温かみと深みがあり、昭和の歌謡曲や童謡、唱歌にぴったりと調和します。

「赤とんぼ」「ふるさと」「見上げてごらん夜の星を」「上を向いて歩こう」といった、シニア世代に馴染み深い曲を演奏することで、青春時代の思い出がよみがえり、心が癒されていくのを感じるでしょう。

ハーモニカの音色には心を落ち着かせ、ストレスを和らげる効果も期待できます。

深い呼吸を伴うハーモニカ演奏は、自然と腹式呼吸につながり、心身をリラックスさせてくれるのです。

また、同じ世代の仲間とハーモニカを通じて思い出の曲を共有する喜びも、シニア趣味としての大きな魅力です。

好きな曲や心に残る曲をハーモニカで演奏できるよう、少しずつレパートリーを増やしていきましょう。

上達したら、地域の福祉施設などでボランティア演奏を行うことで、自分の演奏で他の人も癒す喜びを味わえます。

シニア趣味のハーモニカで、懐かしい音色に包まれる心豊かな時間を過ごしましょう。

簡単スタート ハーモニカ入門

この章では、シニアの方がハーモニカを始めるための基本的な知識と方法について紹介します。

ハーモニカ入門には主に以下の内容があります。

- 代表的なハーモニカの種類と特徴

- 初心者におすすめのハーモニカの選び方

- 基本的な演奏方法と練習のステップ

- シニアにおすすめの簡単な練習曲

代表的なハーモニカの種類

ハーモニカはどんな種類があるの?

シニア趣味として人気のハーモニカには、いくつか種類があり、それぞれに特徴があります。

一番シニアの方に親しみやすいのは「複音ハーモニカ」で、「ウオウオ」という美しいトレモロ音が特徴です。

軽く吹くだけでも音が出やすいため、肺活量に自信がないシニアの方も無理なく始められます。

童謡や唱歌、演歌などの日本の曲に適しており、3,000~5,000円程度で購入できます。

次に「10ホールズハーモニカ(ブルースハープ)」は、コンパクトでポケットにも入る大きさが魅力です。

ブルースやロック、ポップスなどの演奏に向いており、2,000~4,000円と手頃な価格ですが、上達するとベンドという特殊奏法が必要になる曲もあります。

「クロマチックハーモニカ」は横のレバーを押すことで半音も出せるため、1本で全ての音階を演奏可能ですが、価格は10,000円以上と高めで、初心者には少し難しい面があります。

最後に「鍵盤ハーモニカ」は学校教育でおなじみの楽器で、鍵盤を押しながら息を吹き込んで演奏します。

指使いと呼吸の両方を使うため、脳トレ効果も期待できます。

シニア趣味としては、演奏しやすさと懐かしい曲を演奏できる複音ハーモニカか、手軽に始められる10ホールズハーモニカから検討するとよいでしょう。

最初の1本の選び方と購入

初心者は、どんなハーモニカがオススメなの?

シニア趣味としてハーモニカを始める際、最初の1本選びは重要です。

おすすめは「C調(ドレミ調)」の複音ハーモニカです。

C調は最も標準的なキーで、多くの教本や楽譜がC調を基準に作られています。

また、耳馴染みの良い音域で、シニアの方にとって親しみやすい音色です。

価格帯は3,000~5,000円程度が適切で、あまりに安価なものは音が出しにくかったり、音程が不安定だったりする可能性があります。

具体的には、トンボ社の「MAJOR BOY (No.1710)」(約4,180円)や「Hope-10」、SUZUKI(スズキ)の「SU-21 Humming」などが初心者向けの定番です。

素材については、初心者にはプラスチックボディのモデルがおすすめで、軽量で扱いやすく、水洗い可能なものもあり衛生的です。

購入時には、本体だけでなく、演奏後に汚れを拭くためのクリーニングクロス(セルベット)、持ち運び用のケース、初心者向け教本なども一緒に揃えると便利です。

初心者セット(例:トンボ楽器製作所の「複音ハーモニカ・はじめてセット」)なら、必要なものが一度に揃うのでシニアの方にも安心です。

まずはC調の1本と教本から始めて、上達に合わせて他のキーのハーモニカを追加していくのがシニア趣味として続けやすい方法です。

音の出し方 基本練習方法

ウクレレを長く楽しむためのコツとかないかな?

シニア趣味としてハーモニカを楽しむための基本は、正しい持ち方と姿勢、適切な口の形、そして無理のない呼吸法にあります。

まず持ち方は、ハーモニカの番号が振られている側を上にして、左手で中央を包み込むように持ち、右手は右端を軽く添えるようにします。

姿勢は特に重要で、椅子に深く腰かけ、背筋を伸ばすと疲れにくく、呼吸も楽になります。

口の形(アンブシュア)は、唇を軽くすぼめて「オ」の形を意識し、一つの穴だけを唇でくわえるようにします。

このとき、唇の内側の柔らかい部分でハーモニカに触れると、きれいな音が出やすくなります。

呼吸は腹式呼吸を意識し、お腹から息を出すように練習すると、安定した音が出せます。

練習のステップは、まず「単音出し」から始め、一つの穴からきれいな音を出す練習をします。

次に「ロングトーン」として、一つの音を長く安定して伸ばす練習をし、その後「音階練習」へと進みます。

シニアの方は特に無理をせず、1日10~15分程度の短い時間を複数回に分けて練習すると継続しやすいでしょう。

焦らずゆっくりと基本を身につけ、自分の演奏を録音して聴いてみると、上達の様子が実感できます。シニア趣味としてのハーモニカは、毎日少しずつの練習で確実に上達していきます。

簡単な曲で演奏の楽しさを

シニア趣味としてハーモニカを始めたなら、早い段階で曲の演奏に挑戦することをお勧めします!

特に懐かしい童謡や唱歌、抒情歌は、シニアの方にとって思い出深く、ハーモニカの温かい音色との相性も抜群です。

初心者におすすめの曲としては、「きらきら星」「ちょうちょう」「かえるの合唱」といった単純なメロディーの童謡から始めるとよいでしょう。

次に「故郷(ふるさと)」「大きな古時計」「赤とんぼ」などの唱歌、さらに「上を向いて歩こう」「見上げてごらん夜の星を」「知床旅情」といった昭和の名曲も人気です。

楽譜が読めなくても心配ありません。

「数字譜(タブ譜)」を使えば、穴の番号だけで演奏できます。

例えば「きらきら星」は「4 4 5 5 6 6 5-」という簡単な数字の並びで表現されます。

初心者向けの教本や曲集には、このような数字譜が掲載されているものも多く、シニアの方も取り組みやすいでしょう。

一曲を完璧に演奏するよりも、まずは複数の簡単な曲の基本的なメロディーを吹けるようになることで、演奏の楽しさを味わえます。

日々の練習の後に、知っている曲を少しでも演奏することが、継続のモチベーションにもつながります。シニア趣味ハーモニカで、懐かしい曲を奏でる喜びを体験しましょう。

ハーモニカ演奏 健康への効果

この章では、シニア趣味としてのハーモニカ演奏が健康にもたらす様々な効果について紹介します。

ハーモニカ演奏の健康効果には主に以下の内容があります。

- 呼吸機能の向上と肺活量アップ

- 指先と脳を使った認知機能の維持・向上

- 音楽による精神的なリラックス効果

- 達成感を通じたモチベーションと生きがいの創出

呼吸機能向上と健康効果

シニア趣味としてのハーモニカ演奏には、呼吸機能を高める素晴らしい効果があります。

ハーモニカは「吹く」だけでなく「吸う」動作でも音を出す特殊な楽器で、この吹き吸いの繰り返しが肺の奥まで空気を送り込み、深い呼吸を促します。

演奏中は自然と腹式呼吸になるため、横隔膜や肋間筋といった呼吸を助ける筋肉が鍛えられ、肺活量の増加につながります。

加齢とともに低下しがちな呼吸機能を維持・向上させる効果が期待できるため、シニア世代にとって健康面での大きな魅力です。

欧米では喘息患者のリハビリにハーモニカ演奏が取り入れられていた例もあり、ドイツでは呼吸器疾患の治療法として活用されていたという報告もあります。

また、ハーモニカを吹く際の口の動きは、唇をすぼめたり舌を使ったりする運動となり、口周りの筋肉や舌の良い刺激になります。

これにより口腔機能が向上し、滑舌が良くなるだけでなく、食べ物を飲み込む力の維持にも役立ち、高齢者に多い誤嚥性肺炎の予防効果も期待できます。

シニア趣味としてハーモニカを楽しむなら、1日10〜15分程度の短い練習を継続することで、健康効果を実感できるでしょう。

特に「ロングトーン」練習は肺活量アップに効果的です。

脳トレ効果 認知症予防にも

シニア趣味としてハーモニカを演奏することは、脳にとって絶好のトレーニングになります。

ハーモニカの演奏では、指先を細かく動かし、楽譜やタブ譜を目で追い、音を耳で聴き、リズムを感じるといった、複数の感覚と動作を同時に使います。

この総合的な活動が脳に良い刺激となり、血流を促進し、神経のネットワークを強化します。

特に思考や計画に関わる前頭葉が活性化されることで、認知機能の維持・向上につながると考えられています。

鍵盤ハーモニカを使った研究では、高齢者がレッスンを受けることで言語記憶の成績が向上したという報告もあります。

これは、演奏に必要な複数の動作を同時に行うことが、脳の様々な領域を刺激し、神経の働きを効率化するためと考えられています。

複音ハーモニカでは左右の協調運動も必要で、左右の脳をバランスよく使うことになります。

また、曲を覚えたり、演奏のタイミングを計ったりする活動は、記憶力や集中力の維持にも役立ちます。

脳トレ効果を高めるには、様々な曲にチャレンジし、リズムを意識して演奏することがおすすめです。

シニア趣味としてのハーモニカは、初心者でも取り組みやすく、楽しみながら認知症予防につながる理想的な活動といえるでしょう。

美しい音色でストレス解消

シニア趣味としてのハーモニカ演奏は、心のケアにも大きな効果があります。

ハーモニカの温かく優しい音色には、心を癒し、ストレスを和らげるリラックス効果があります。

特に複音ハーモニカの美しいトレモロ音は、心地よい振動として身体にも作用し、気持ちを穏やかにします。

演奏時の深い呼吸は自律神経のバランスを整え、心身の緊張をほぐす効果があるため、シニア世代の精神的な健康維持に役立ちます。

「ハーモニカを始めてから気分が明るくなった」「夜、よく眠れるようになった」という声も多く聞かれます。

ゆっくりとした曲を演奏する際の深くて穏やかな呼吸は、瞑想に近い効果をもたらします。

「ふるさと」や「赤とんぼ」などの懐かしい曲を演奏することで、幸せな記憶が呼び覚まされ、心が安らぐでしょう。

また、演奏に集中している時間は、日常の悩みや心配事から離れることができ、それ自体が精神的な休息になります。

ストレス解消効果を高めるには、自分が心地よいと感じる曲や懐かしい思い出と結びついた曲を選ぶと良いでしょう。

技術的な上達ばかりに囚われず、「音を楽しむ」という姿勢で演奏することも大切です。

シニア趣味としてのハーモニカは、日々のストレスから解放される貴重な時間となります。

演奏の達成感と心の充実

シニア趣味としてのハーモニカ演奏が持つ素晴らしい効果の一つに、達成感と生きがいの創出があります。

定年退職後のシニア世代は、社会的役割の変化により自己存在感や目標の喪失感を感じることがあります。

新しい楽器に挑戦し、少しずつ上達していく過程で得られる達成感は、新たな自信と生きがいを生み出します。

特に「これまで楽器を演奏したことがなかった」という方が、自分の演奏で曲が形になったときの喜びは格別です。

「上を向いて歩こう」や「見上げてごらん夜の星を」などの馴染み深い曲が演奏できるようになり、家族や友人から拍手をもらえたときの喜びは、何物にも代えがたい経験となります。

また、ハーモニカ教室やサークル活動に参加することで、同じ趣味を持つ仲間との交流が生まれ、社会的なつながりが広がります。

公民館の講座や日本ハーモニカ連盟の支部、「シニアハーモニカ愛好会」などのコミュニティに参加すれば、同世代との絆が生まれ、孤立感の解消にもつながります。

練習の成果を発表会で披露したり、高齢者施設でボランティア演奏を行ったりすることは、社会との繋がりを実感させ、大きな生きがいとなるでしょう。

シニア趣味としてのハーモニカが、充実した毎日と豊かな人間関係をもたらします。

賢いハーモニカの選び方

この章では、シニア向けのハーモニカ選びに役立つ情報について紹介します。

ハーモニカ選びのポイントには主に以下の内容があります。

- 各種ハーモニカの特徴と向いている曲のジャンル

- シニア世代に適したハーモニカの種類

- 初心者が知っておくべきキー(調子)の選び方

- 予算と品質のバランスを考えた購入アドバイス

複音ハーモニカとは?特徴

複音ハーモニカってシニアでも吹ける?

その最大の特徴は、1つの音に対して2枚のリードがわずかに音程をずらして調律されており、「ウオウオウオ」という美しいトレモロ音が出ることです。

この優しく温かみのある音色は、童謡や唱歌、演歌、歌謡曲などの日本の伝統的な曲にとても良く合います。

シニアの方にとって嬉しいのは、複音ハーモニカが軽い息でも音が出やすい構造になっている点です。

肺活量に自信がない方でも、無理なく演奏を楽しむことができます。

代表的なモデルには、トンボ社の「Major Boy」(約4,180円)や「Hope-10」、SUZUKI(スズキ)の「SU-21 Humming」などがあり、3,000~5,000円程度で購入できます

素材としては、初心者には扱いやすく水洗いも可能なプラスチックボディがおすすめです。

シニア趣味として取り組みやすい複音ハーモニカの曲には、「故郷(ふるさと)」「赤とんぼ」「上を向いて歩こう」などがあります。

始める際は、「ドレミ」の刻印が入った初心者向けモデルを選ぶと、どの穴からどの音が出るかが分かりやすくなります。

まずはC調(ハ長調)から始めて、数字譜を使った教本で練習すると良いでしょう。

クロマチックハーモニカ解説

クロマチックハーモニカはシニアでも吹ける?

最大の特徴は、横についたスライドレバーを押すことで半音高い音が出せる点です。

これにより、1本でピアノの白鍵・黒鍵に相当する全ての音階を演奏できるため、ジャズやクラシック、ポピュラー音楽など、様々なジャンルの曲を1本でこなせます。

曲のキー(調子)を気にせず演奏できるのが大きな利点ですが、レバー操作という追加の技術が必要なため、初心者には少し難しい面があります。

また、構造が複雑なため価格も高めで、一般的に1万円台後半からとなります。

代表的なモデルとしては、SUZUKIの「SCX-48」(12穴、約22,000円)やHOHNERの「Discovery-48」(12穴、約16,000円)などがあります。

クロマチックハーモニカは穴数によっても選べ、初心者には12穴が一般的ですが、より低い音域も欲しい場合は16穴も選択肢になります。

シニア趣味としてクロマチックハーモニカに挑戦する場合は、まず複音ハーモニカなどで基本を習得してから移行するか、最初から始める場合は重さが軽めの初心者向けモデルを選ぶことをおすすめします。

上達すると1本で多彩な音楽表現が可能になる魅力がある楽器です。

ブルースハーモニカの魅力

10ホールズハーモニカ(ブルースハープ)はシニアでも吹ける?

10ホールズハーモニカ(ブルースハープとも呼ばれる)は、シニア趣味としても取り入れやすいコンパクトな楽器です。

その名の通り10個の穴があり、持ち運びに最適なサイズで、ポケットにも簡単に入るため、外出先でも気軽に演奏を楽しめます。

ブルース、ロック、フォークソング、ポップスなど幅広いジャンルで活躍する汎用性も魅力です。

長渕剛さんやゆずなどの人気アーティストも愛用していることで知られています。

価格も手頃で、2,000~4,000円程度から購入可能です。

初心者におすすめのモデルとしては、HOHNER(ホーナー)の「SPECIAL 20」(約4,000~5,000円)や、TOMBO(トンボ)の「MAJOR BOY (No.1710)」(約4,180円)などがあり、音の出しやすさと耐久性を兼ね備えています。自宅での練習に最適な消音機能付きモデルとして、SUZUKI(スズキ)の「忍SHINOBIX」(SNB-20 C調、約8,800円)もあります。

シニア趣味としての10ホールズハーモニカでは、「カントリー・ロード」「アメイジング・グレイス」などのフォーク調の曲が人気です。

なお、上達するとベンド奏法(音を曲げる技術)が必要になる曲もありますが、初心者のうちは基本的な吹き方と吸い方をマスターすることから始めましょう。

初心者向けキーの選び方

シニア趣味としてハーモニカを始める際に重要なのが、適切なキー(調子)の選択です。ハーモニカのキーとは、そのハーモニカで演奏できる音階の中心となる音を指します。

初心者、特にシニアの方には、まずC調(ドレミ調)のハーモニカから始めることを強くおすすめします。

C調は最も標準的なキーで、多くの教本や楽譜がC調を基準に作られているため、学びやすい環境が整っています。

また、シニア世代に馴染み深い童謡や唱歌、歌謡曲の多くがC調かその近い調で演奏できることも多いです。

「きらきら星」や「ふるさと」などの名曲は、C調のハーモニカで比較的簡単に演奏できます。

C調をマスターした後、演歌や歌謡曲によく使われるAm調(イ短調)や、より低い音域のG調(ソ長調)、A調(イ長調)など、他のキーのハーモニカを少しずつ揃えていくと良いでしょう。

C調の音が少し高く感じる場合は、低めのA調やG調も吹きやすいおすすめです。

クロマチックハーモニカ以外は基本的に1本で全ての調を演奏することはできないため、演奏したい曲のレパートリーが増えるにつれて、他のキーの楽器も必要になってきます。

シニア趣味としてハーモニカを楽しむ第一歩は、まずC調の1本から始めることです。

予算別おすすめハーモニカ

費用はだいたいどれくらいなの?

シニア趣味としてハーモニカを始める際、予算に応じた賢い選択が大切です。

ハーモニカは他の楽器に比べて初期投資が少なく、3,000~5,000円程度から質の良い楽器を購入できます。

入門予算(3,000~5,000円)では、トンボの「MAJOR BOY (No.1710)」(約4,180円)や「Hope-10」、SUZUKIの「SU-21 Humming」などの複音ハーモニカが人気です。

これらは初心者でも扱いやすく、シニアの方にも適した設計になっています。

中級予算(5,000~10,000円)では、HOHNER「SPECIAL 20」(約5,000円)や、消音機能付きの「忍SHINOBIX」(約8,800円)など、より演奏性や機能性の高いモデルが選べます。

上級予算(10,000円以上)になると、クロマチックハーモニカのHOHNER「Discovery-48」(約16,000円)やSUZUKI「SCX-48」(約22,000円)が選択肢に入ります。

また、初心者セットも便利な選択肢です。

例えば、トンボ楽器製作所の「複音ハーモニカ・はじめてセット」は、C調、C#調、Am調のハーモニカ3本に、ケース、ガイドブック、セルベット(クリーニングクロス)が付いて16,500円です。

シニア趣味としてハーモニカを長く続けるためには、あまりに安価すぎるものより、少し良い品質のものを選ぶことをおすすめします。

購入の際は、実際に手に取ってみるか、信頼できるメーカーの商品を選びましょう。

練習場所と音量:周囲への配慮と工夫

この章では、シニア世代がハーモニカを趣味として楽しむ際の練習環境や音量対策について紹介します。

練習場所と音量の配慮には主に以下の内容があります。

- 自宅で練習する際の音漏れ対策と工夫

- 自宅以外の練習場所の選択肢と利用方法

- 家族や近隣住民とのコミュニケーションのコツ

自宅練習の音漏れ対策と工夫

近所迷惑になるからハーモニカは無理?

シニア趣味としてハーモニカを楽しむ際、自宅での練習は便利ですが、音の問題は避けて通れません。

ハーモニカは小さな楽器ながら、意外と音が響くため、特に集合住宅では音漏れ対策が重要になります。

最も効果的な方法は、専用の消音器(サイレンサー)を使用することです。

SUZUKI楽器の「忍SHINOBIX」シリーズは、10ホールズ用(SNB-20)が税込約8,800円、クロマチック用(SNB-48)が税込約30,800円で、音量を約80%カットできます。

また、静音設計のモデル(SUZUKI「Humming」など)を使うことも有効です。

もっと手軽な方法としては、タオルでハーモニカを包む方法があります。

厚手のバスタオルなどで包むと、かなりの消音効果が得られますが、音質や演奏感は変わってしまうので、基礎練習用と割り切るとよいでしょう。

部屋の環境面では、厚手のカーテンを閉める、カーペットを敷く、防音パネルの設置なども効果的です。

段ボール製の簡易防音室「だんぼっち」などの商品も市販されています。

練習時間帯も大切で、早朝や深夜は避け、午前10時〜午後8時頃の間で、短時間(15〜20分程度)に区切って練習するのがおすすめです。

シニア趣味として長く続けるには、周囲への配慮と自分の練習環境の快適さ、両方のバランスが大切です。

気兼ねなく吹ける練習場所選び

自宅で対策ができないとハーモニカは無理?

シニア趣味としてハーモニカを本格的に楽しむなら、自宅以外の練習場所も確保しておくと心強いものです。

音量を気にせず思いきり演奏できる環境があれば、上達も早くなります。

まず活用したいのが公民館や地域センターの空き部屋です。

多くの自治体では住民の趣味活動のために部屋を開放しており、1時間300円程度から利用できます。

事前予約が必要な場合が多いですが、定期的に予約を入れれば継続的な練習場所として活用できます。

また意外と便利なのがカラオケボックスです。

完全防音の環境で、昼間なら1時間300円程度から利用可能で、シニア割引がある店舗も少なくありません。

音楽教室やハーモニカ教室に通っている場合は、レッスン以外の時間に練習室を使わせてもらえることもあるので、講師に相談してみるのも一案です。

天気の良い日には、人の少ない公園や河川敷などの屋外スペースも選択肢になるでしょう。

ただし、天候に左右される点は考慮が必要です。

より積極的な方法としては、地域のハーモニカサークルや音楽サークルに参加する方法もあります。

定期的な練習場所が確保されていることが多く、同じ趣味を持つ仲間と出会える点も大きな魅力です。

シニア趣味としてハーモニカを続けるなら、こうした場所を上手に活用し、自宅と組み合わせて練習していきましょう。

家族と近隣への伝え方と配慮

シニア趣味としてハーモニカを楽しむには、家族や近隣住民との良好な関係づくりが欠かせません。

まず家族には、ハーモニカを始める理由を丁寧に伝えましょう。

「肺活量アップや脳トレ効果があり、健康維持に役立つ」「長年の憧れだった」など、前向きな理由を説明すると理解を得やすくなります。

具体的な練習時間も提案し、例えば「毎日午後2時から15分程度」など、家族の生活リズムに配慮したスケジュールを相談するとよいでしょう。

近隣住民への配慮も大切です。

特に集合住宅では、事前に挨拶に行き、新たに始めた趣味について簡単に説明する方法もあります。

「健康のために始めたハーモニカ、音が気になったらぜひ教えてください」と伝えておけば、その後のトラブル防止にもなります。

日頃からの挨拶や交流も重要で、良好な関係があれば多少の音も許容してもらいやすくなります。

万が一クレームがあった場合は、すぐに謝罪し、練習時間の調整や消音対策の強化など、具体的な改善策を提案しましょう。

上達したら、近所の方や家族に簡単な演奏を披露するのも喜ばれます。

「迷惑なだけではなく、こんな素敵な音色を奏でられるようになった」と思ってもらえれば、協力的になってくれる可能性も高まります。

シニアの趣味ハーモニカを長く続けるには、周囲への配慮と良好なコミュニケーションが鍵となります。

仲間と広がるハーモニカの輪

この章では、シニア世代がハーモニカを趣味として楽しむ際の仲間づくりについて紹介します。

ハーモニカを通じた交流には主に以下の内容があります。

- ハーモニカ教室の選び方と見つけ方

- 地域のハーモニカサークルへの参加方法

- インターネットを活用した仲間との交流

- 発表会やボランティア演奏などの演奏機会

ハーモニカ教室の探し方

ハーモニカの教室ってあるのかな?

シニア趣味としてハーモニカを本格的に楽しむなら、教室に通うことを検討してみましょう。

はい。専門家の指導を受けることで、独学では気づきにくい奏法のコツや正しい姿勢を効率よく学べます。

また、教室は同じ趣味を持つ仲間と出会える場でもあります。

教室を探す方法としては、まず地域の音楽教室やカルチャーセンターのウェブサイトや広告をチェックしてみましょう。

大手の音楽教室では「シニア向け」「初心者向け」といった専用クラスを設けていることが多いです。

月謝は一般的に月2回で6,000円程度、月4回なら8,000円程度が相場です。

別途、入会金や教材費として2,000~3,000円ほどかかる場合もあります。

より手頃な選択肢としては、公民館や生涯学習センターが開催しているハーモニカ講座があります。

これらは月1,000~2,000円程度と比較的安価で、地域の広報誌やウェブサイトで情報を得られます。

インターネットで「○○市 ハーモニカ教室 シニア」と検索すれば、個人レッスンの情報も見つかるでしょう。

最近増えているZoomなどを使ったオンラインレッスンも、自宅で気軽に受講できて便利です。

教室選びでは、通いやすさ、講師との相性、レッスン内容、料金体系、同年代の仲間がいるかなどをチェックするとよいでしょう

地域のサークルに参加しよう

ハーモニカのサークルってあるのかな?

シニア趣味としてハーモニカを長く楽しむなら、地域のサークルへの参加がおすすめです。

サークルは教室よりもリラックスした雰囲気で、趣味を共有する仲間と一緒に楽しめる場所となります。

定年退職後のシニア世代にとって、新たなコミュニティとのつながりは生活に活力をもたらします。

また、サークルは教室に比べて費用が抑えられることが多く、月に500~2,000円程度の会費で済むため、経済的に長く続けやすい利点もあります。

サークルを見つける方法としては、まず公民館や地域センターの掲示板やイベント情報をチェックしてみましょう。

多くの自治体では、サークル活動の一覧を広報誌やウェブサイトで公開しています。

また、「ハーモニカサークル ○○(地域名)」でインターネット検索すると、独自のサイトを持つグループも見つかります。

日本ハーモニカ連盟には全国に支部があり、それぞれの地域でサークル活動を行っていますので、連盟のウェブサイトで最寄りの支部を調べる方法もあります。

シニア向け趣味情報サイト「Go-life」や「趣味人倶楽部」なども参考になるでしょう。

参加を検討する際は、まず見学や体験参加から始めて、活動内容や雰囲気が自分に合うかを確かめるとよいでしょう。

ネットで繋がるハーモニカ仲間

自宅で始めたいけど、自分だけでやる自信がないなぁ・・・いい方法はない?

シニア趣味としてのハーモニカの魅力をさらに広げるなら、インターネットを活用した交流も検討してみましょう。

デジタル技術に親しむシニアが増える中、オンラインでのハーモニカ愛好家同士の交流は盛んになっています。

地理的な制約を超えて全国、さらには世界中の仲間とつながれるのが大きな魅力です。

まず注目したいのは「フェイスブックグループ」です。

「シニアハーモニカ愛好会」「ハーモニカ演奏を楽しむ会」などのグループでは、演奏動画の共有や楽譜の情報交換、練習の悩み相談などが活発に行われています。

参加は無料で、同じ趣味を持つ全国の仲間と気軽につながれます。

YouTubeも貴重な情報源で、「ハーモニカ講座シニア向け」などで検索すれば、基本から応用までの様々な技術を解説した動画が見つかります。

コメント欄でのやりとりから交流が生まれることもあるでしょう。

最近急増しているのが、Zoomなどを使ったオンライン練習会やレッスンです。

月額制のオンラインレッスンや有志で開催される練習会は、移動の負担なく自宅から参加できるため、体力面での不安があるシニアにも最適です。

パソコンやスマートフォンの操作に不安がある場合は、家族に助けてもらいながら始めてみると良いでしょう。

発表会で演奏する喜び

ハーモニカを楽しく続ける秘訣とかないかな?

シニア趣味としてハーモニカを続ける上で、発表会やボランティア演奏への参加は大きな喜びをもたらします。

練習の成果を人前で披露する機会があると、日々の練習にも目標ができ、モチベーションが高まるものです。

発表会の場としては、まずハーモニカ教室やサークルが主催するものがあります。

多くの団体では年に1~2回程度、発表会を開催しており、初心者からベテランまで、それぞれのレベルに合わせた演奏を披露できます。

また、高齢者施設や福祉施設でのボランティア演奏も充実した機会となります。

施設でのレクリエーションとして音楽演奏は大歓迎され、「ふるさと」「見上げてごらん夜の星を」「上を向いて歩こう」などの馴染み深い曲を演奏すると、多くの方々に喜んでいただけます。

初心者でも合奏の一員として参加できることが多く、緊張が少ない形で演奏体験ができるでしょう。

市民音楽祭や地域のお祭り、公民館の文化祭なども貴重な発表の場です。

最初は緊張するかもしれませんが、その緊張感も含めて成長の糧となります。

「ありがとう」という言葉や聴衆の笑顔に触れることで、ハーモニカ演奏の喜びがさらに深まるでしょう。

発表会に向けて目標を持って練習することで、シニア趣味としてのハーモニカがより充実したものになります。

ハーモニカ趣味 長続きの秘訣

この章では、シニア世代がハーモニカ趣味を長く楽しみ続けるためのコツや工夫について紹介します。

ハーモニカ趣味の継続のポイントには主に以下の内容があります。

- 体力や生活に合わせた無理のない練習計画

- 楽しみながら目標を持って取り組む方法

- 上達を実感できる工夫とモチベーション維持

- 仲間と一緒に演奏する楽しさと音楽性の向上

継続のコツ 無理ない練習

ハーモニカを長く続ける秘訣とかないかな?

シニア趣味としてハーモニカを長く楽しむには、自分の体力や生活リズムに合わせた無理のない練習が何より大切です。

始めたばかりのときは熱心になりがちですが、特にシニア世代の方は体力や体調の変化を考慮する必要があります。

おすすめの練習方法は、1回10~15分程度の短い時間を1日に複数回設けること。

例えば、朝の散歩後に10分、昼食後に15分、夕方のニュース前に10分といった具合です。

長時間連続で練習するより、短い時間を分けて練習する方が疲れにくく、集中力も持続します。

練習場所と時間帯にも配慮しましょう。

近隣への配慮から、午前10時~午後8時頃の時間帯に、消音器やタオルを使って音量を調整するとよいでしょう。

また、椅子に深く腰かけ、背筋を伸ばした正しい姿勢で練習することで身体への負担が減り、長く続けられます。

週間計画を立てるのも効果的です。

例えば月・水・金は基本練習(音階やロングトーン)、火・木・土は曲の練習、日曜は復習や自由演奏といった具合です。

シニア趣味のハーモニカでは「毎日少しずつ」が継続の秘訣。短時間でも毎日触れることで着実に上達します。

体調が優れない日は無理をせず、ハーモニカの音色を聴いたり楽譜を眺めたりするだけでも良いのです。

好きな曲を目標に楽しむ

長く続くかなぁ・・・

シニア趣味としてハーモニカを長続きさせるコツは、「あの曲が吹けるようになりたい」という明確な目標を持つことです。

基礎練習だけでは飽きてしまいがちですが、自分が本当に好きな曲や思い出の曲を演奏できるようになるという目標があれば、練習への意欲が格段に高まります。

特にシニア世代にとって、青春時代の思い出の曲や心に残る名曲は特別な意味を持ちます。

おすすめの曲としては、「ふるさと」「赤とんぼ」「上を向いて歩こう」「見上げてごらん夜の星を」などが定番で、比較的シンプルなメロディーラインでハーモニカの温かい音色と相性が良いものです。

目標曲を設定する際は、あまり難しすぎる曲を選ばないことがポイント!

初心者なら「きらきら星」「ちょうちょう」などの簡単な童謡から始め、徐々にレベルアップしていくのが理想的です。

数字譜(タブ譜)を使えば、楽譜が読めなくても「4 4 5 5 6 6 5-」といった数字の並びで演奏できます。

季節の曲を取り入れるのも長続きのコツです。

春は「さくら」、夏は「われは海の子」、秋は「紅葉」、冬は「雪」など、季節感のある曲を練習することで1年を通して飽きずに続けられます。

完璧を目指すより、まずは好きな曲を楽しむ気持ちで取り組みましょう。

上達実感でモチベーションUP

シニア趣味としてハーモニカを長く続けるには、自分の成長を実感できる工夫が欠かせません。

「上手くなっている」「前より良くなっている」という感覚がモチベーション維持の大きな鍵になるからです。

特にシニア世代は、日々の小さな進歩を感じることで前向きな気持ちになり、生活全体にも良い影響をもたらします。

上達を実感するための効果的な方法の一つが「練習の録音」です。

スマートフォンやICレコーダーで定期的(月に1回程度)に同じ曲を録音し、数ヶ月後に聴き比べてみましょう。

最初は恥ずかしく感じるかもしれませんが、時間の経過とともに確実に上達していることを実感できるはずです。

また、「練習日記」をつけるのも効果的。

日付、練習内容、気づいた点、次回の目標などを簡単にメモしておくだけでも、振り返りの材料になります。

「今日はふるさとの出だしがスムーズに吹けた」といった小さな成功体験を記録しておきましょう。

家族や友人に定期的に聴いてもらうことも大切です。

「先月より上手くなったね」という言葉は何よりの励みになります。

ハーモニカ教室やサークルに参加している場合は、講師や仲間からの客観的なフィードバックも上達実感につながります。

完璧を目指すのではなく、小さな成長を喜ぶ気持ちを大切にしましょう。

アンサンブルで音楽性豊かに

シニア趣味としてのハーモニカをより深く楽しむなら、仲間との合奏(アンサンブル)に挑戦してみましょう。

ハーモニカは独奏でも素晴らしいですが、複数の楽器が重なり合うと、より豊かなハーモニーと音楽表現が生まれます。

一人では味わえない音の広がりや和音の美しさは、ハーモニカの新たな魅力を教えてくれるでしょう。

また、仲間と一緒に音楽を作り上げる喜びは、一人での練習とは違う充実感をもたらします。

特にシニア世代にとって、定期的な集まりや共通の目標を持つことは、社会とのつながりを維持し、生活に張りを与えてくれます。

ハーモニカのアンサンブルには様々な形態があります。

最も基本的なのは「複数のハーモニカによる合奏」で、メロディー、ハーモニー、低音部などのパートに分かれて演奏します。

異なるキー(調子)のハーモニカを使い分けることで、より幅広い音域と豊かな響きが実現できます。

ハーモニカサークルや教室では、「ふるさと」「赤とんぼ」などの親しみやすい曲を合奏用にアレンジして練習するのが一般的です。

初心者でも参加しやすいよう、簡単なパートから割り当てられることが多いので心配はいりません。

アンサンブルを通じて練習の励みになるだけでなく、仲間との絆も深まる素晴らしい活動です。

まとめ

シニア世代におすすめのハーモニカは、初心者でも始めやすく、健康効果も期待できる魅力的な趣味です。

種類や選び方を知り、無理のない練習を積み重ねることで、着実に上達していけます。

自宅で練習する際の配慮や工夫も理解しておきましょう。

何より、教室やサークルに参加することで、同世代の仲間と出会い、生きがいを見つけられる点が大きな魅力です。

ハーモニカという小さな楽器から、健康増進、心の充実、新たな交流まで—シニアライフを豊かに彩る趣味として、ぜひチャレンジしてみてください!