シニアに人気!大正琴の魅力

この章では、大正琴がシニア世代にとって魅力的な趣味である理由について紹介します。

大正琴の魅力には主に以下の内容があります。

- 楽器経験がなくても始めやすい手軽さ

- 独特の優しい音色と懐かしい曲のレパートリー

- 数字譜を使った直感的な演奏方法

- アンサンブルを通じた新しいコミュニティの形成

指一本から奏でられる手軽さ

楽器をやったことがないけど、できるかな?

大正琴はシニア世代の新しい趣味として、その手軽さが大きな魅力です!

左手で音階ボタンを押し、右手でピックを使って弦を弾くという基本動作は、楽器の経験がなくても比較的簡単に習得できます。

初心者向けモデルは軽量設計で、スズキ楽器の「あすなろ TAS-12」は約1.36kgしかなく、アガチス材を使用した扱いやすさが特徴です。

多くの教室では「きらきら星」や「さくらさくら」といった簡単な曲から練習を始め、驚くことに約3ヶ月で「荒城の月」などの曲も弾けるようになります。

また、大正琴の演奏は指先を細かく使うため、脳の活性化や認知症予防にも効果が期待できると言われています。

地域の公民館やカルチャーセンターでも初心者向け講座が開かれており、まったく経験のない方でも安心して始められます。

大切なのは毎日短時間でも練習を続けること。

完璧を目指さず、ご自身のペースで少しずつ上達していく喜びを感じながら、長く続けられる趣味として楽しんでみてはいかがでしょうか。

美しい音色と懐かしいメロディ

そもそも大正琴ってどんな楽器なの?

大正琴は大正時代に日本で生まれた和洋折衷の楽器で、その名前の通り100年以上の歴史を持っています。

少し哀愁を帯びた優しい音色は、シニア世代の心に強く響く懐かしいメロディと非常に相性が良いのが特徴です。

「ふるさと」「赤とんぼ」「浜辺の歌」などの文部省唱歌や、「北国の春」などの演歌は、多くの方が子供の頃から親しんできた曲。

それらを自分の手で奏でられる喜びは格別です。

また、大正琴の魅力は昔の曲だけにとどまりません。

「花は咲く」のような現代の曲も楽しめます。

琴伝流をはじめとする多くの流派では「すべてのメロディを大正琴で」というコンセプトのもと、クラシックからポップスまで幅広いジャンルの曲に挑戦しています。

実際、多くのシニア世代の方々が、自分の好きな曲を演奏できることに大きな喜びを感じています。

趣味として始める際は、まずご自身の心に響く懐かしい曲から挑戦してみましょう。

思い出の曲を奏でることで練習への意欲が高まり、上達も早くなります。

レパートリーが増えていくことで、演奏する楽しみがさらに広がっていくでしょう。

楽譜が読めなくても大丈夫?

楽譜が読めないから楽器は無理?

大正琴なら心配無用です!

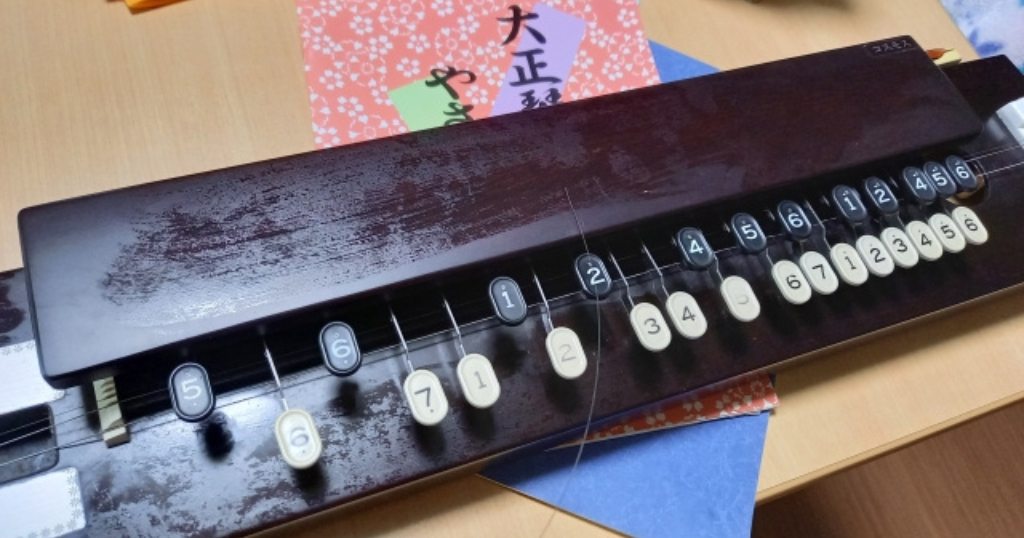

大正琴では一般的な五線譜ではなく「数字譜」という独自の表記法を使います。

これは音階(ドレミファソラシ)を数字(1234567)で表したもので、大正琴の音階ボタンにも同じ数字が記されています。

つまり、楽譜上の数字と同じボタンを押さえてピックで弦を弾くだけで、自然とメロディが奏でられるのです。

この直感的なシステムのおかげで、音楽の専門知識がなくても演奏を始められます。

初心者向けの教則本には「初心者に最適 やさしい大正琴入門」などがあり、わかりやすい数字譜で簡単な曲から段階的に学べるようになっています。

また、CD付きの教材なら、実際の音を聴きながら練習できるので上達も早いでしょう。

ドレミ楽譜出版社や全音楽譜出版社からは、童謡や唱歌から演歌、ポップスまで様々なジャンルの数字譜が出版されており、好きな曲を選んで練習できます。

多くの大正琴教室やサークルでも数字譜を使った指導が行われているので、楽譜に対する不安は全く必要ありません。

シニア世代の新たな趣味として、音楽の知識がなくても気軽に始められる点が大正琴の大きな魅力です。

仲間と合奏する喜びも魅力

大正琴の魅力は演奏技術の向上だけでなく、仲間と共に音楽を奏でる喜びにもあります。

大正琴は一人でも楽しめますが、複数の奏者が集まり、ソプラノ、アルト、テナー、ベースなど異なるパートを分担するアンサンブルでは、より豊かな音楽表現が可能になります。

特に定年退職後など、社会との接点が変化しやすい時期に、大正琴の教室やサークルは新しい出会いの場となります。

全国的に展開されている琴伝流では、シニアコンサートを定期的に開催し、日頃の練習の成果を発表する機会を提供しています。

また、多くの地域で大正琴サークルが公民館を拠点に活動しており、参加費は月額500円から2,000円程度と手頃です。

ギター演奏は指先を使い、楽譜を読み、リズムを刻むという複合的な活動であり、脳の活性化にも繋がります。

さらに、敬老会や地域イベント、福祉施設でのボランティア演奏を通じて社会貢献できる喜びも味わえます。

70代の女性が「年齢を超えて仲間とのつながりを大切に感じ、いつも笑いがある時間を楽しんでいます」と語るように、大正琴は音楽を通じた温かい人間関係を育みます。

ご自身の演奏に少し自信がついたら、地域のサークルや教室に参加してみることをお勧めします。

ご夫婦や友人と一緒に始めれば、共通の話題も増え、趣味を通じた新たな絆が生まれるでしょう。

大正琴がシニアの趣味に良い理由

この章では、大正琴がシニア世代の趣味として特に優れている理由について紹介します。

大正琴がシニアの趣味に良い理由には主に以下の内容があります。

- 指先と脳を同時に使うことによる認知機能の維持・向上効果

- 身体に負担の少ない健康的な運動としての側面

- 音楽を奏でる喜びと日々の生活に彩りを与える生きがい

- 発表会やボランティア活動を通じた社会参加と目標設定の効果

脳の活性化と認知症予防効果

大正琴の演奏は、脳の広範囲を活性化させる効果があり、シニア世代の認知症予防に役立つ趣味として注目されています。

演奏時には楽譜(数字譜)を目で追いながら、左手でボタンを押し、右手でピックを使って弦を弾くという複雑な協調作業が必要です。

この「目と頭と指先を同時に使う」動作が、脳全体をバランス良く刺激します。

特に情報処理、記憶力、運動制御などの機能を同時に使うことで、神経回路のネットワークが維持・強化されるのです。

また、曲を覚えて演奏する行為自体が記憶力の維持に役立ちます。

神戸市では一部のシニアクラブで認知症予防活動として大正琴が推奨されており、地域によっては認知症予防プログラムとして導入された実績もあります。

あるリハビリ施設では「頭の体操になる」「集中力が増した」という高齢者の声が報告されています

認知症予防に関心のあるシニアの方は、公民館やカルチャーセンターの体験教室に参加して、実際に大正琴に触れてみることをお勧めします。

新しいことを始める喜びと共に、脳を活性化できる理想的な趣味になるでしょう。

指先の運動で健康維持にも

体力に自信がなくなってきたけど、大正琴を始められるかな?

大正琴の演奏に必要な細やかな指の動きは、シニア世代の健康維持に大きく貢献します。

左手で音階ボタンを正確に押さえ、右手でピックをリズミカルに操る演奏は、左右の手で異なる動きを同時に行う絶好のトレーニングとなります。

このような指先の運動は、加齢とともに衰えがちな手指の巧緻性(器用さ)を維持・向上させ、血流も促進します。

日常生活でのボタンかけや小さな物を拾うといった動作が難しくなる高齢者も、大正琴の練習を通じて指先の感覚や器用さを保つことができるのです。

また、適度な手の運動は関節の柔軟性を維持し、手の痛みや硬直の予防にも効果的です。

ある70代の愛好家は「大正琴を始めて数ヶ月後には手の震えが減り、料理の細かい作業もしやすくなった」と実感を語っています。

身体への負担を考慮した練習方法も確立されており、スズキ楽器が推奨する構え方では、肩の力を抜き、自然な姿勢を保つことで長時間の演奏でも疲れにくいよう工夫されています。

始める際は15分程度の短い時間から練習し、演奏前には指や手首のストレッチをすることをおすすめします。

シニア向けクラスなら、身体への配慮が行き届いた指導が受けられるでしょう。

音楽を通じた新たな生きがい

大正琴は、シニア世代に新たな生きがいをもたらす素晴らしい趣味です。

定年退職後や子育てが一段落した時期は、生活のリズムや目的を見失いがちですが、大正琴という新しい趣味が日々に彩りを与えてくれます。

演奏技術が向上していく過程での達成感や、懐かしい曲が自分の手で奏でられる喜びは、日常に前向きな目標と充実感をもたらします。

美しい音色や心に響くメロディに触れることは、心身のリラックスを促し、ストレス軽減や情緒の安定にもつながります。

毎日決まった時間に練習する習慣は、生活にメリハリとリズムを生み出します。

ある65歳の男性は「退職後の毎日が同じに感じられたが、大正琴を始めてからは練習時間が楽しみになり、人生に再び目標ができた」と語っています。

また、70代の女性は「最初は時間つぶしのつもりが、今では一日で最も充実している時間になった」と喜びを表現しています。

「朝起きるのが楽しみになった」「毎日に張りが出てきた」という声も多く聞かれます。

「退職後の時間をどう過ごすか」と悩むシニアの方は、週に1回30分程度の練習から始め、好きな曲をレパートリーに加えていく過程で、きっと新たな生きがいを見つけられるでしょう。

発表会など目標ができる喜び

大正琴の大きな魅力は、発表会やボランティア演奏といった具体的な目標ができ、その達成に向けて努力する過程で得られる充実感にあります。

大正琴の大きな魅力は、発表会やボランティア演奏といった具体的な目標ができ、その達成に向けて努力する過程で得られる充実感にあります。

多くの大正琴教室やサークルでは、定期的に発表会が開催され、日頃の練習の成果を披露する機会が設けられています。

「次の発表会までにこの曲をマスターしよう」という明確な目標があることで、練習にも張り合いが生まれます。

また、老人ホームや地域のイベントでのボランティア演奏は、自分の演奏が誰かの喜びになるという社会貢献の実感をもたらします。

全国的に展開する琴伝流では、シニアコンサートを定期的に開催し、高齢の演奏者が舞台で輝く場を提供しています。

あるカルチャーセンターの大正琴クラスでは、年2回の発表会が一大イベントとなり、衣装選びから曲目選定まで楽しみながら準備します。

「大正琴ボランティア演奏曲集」などの教材も出版されており、施設訪問に適した曲のレパートリーを増やせます。

ある大正琴サークルが敬老会で演奏した際、「懐かしい曲を聴けて嬉しい」という言葉に全員が喜びを感じたそうです。

趣味を始める際は、発表会に参加できる教室や、ボランティア活動に積極的なサークルを選ぶと、より充実した時間が過ごせるでしょう。

簡単?大正琴の始め方と準備

この章では、大正琴を始めるための準備と実際の始め方について紹介します。

大正琴の始め方と準備には主に以下の内容があります。

- 大正琴本体や付属品などの必要な道具とその選び方

- 独学と教室・サークルそれぞれのメリットと選択のポイント

- 体験レッスンの活用方法と参加する際の注意点

- 初心者でも無理なく取り組める練習曲とその選び方

必要な道具と選び方のコツ

大正琴本体だけでもいいの?他に、何があるといいの?

大正琴を始めるには、まず楽器本体と基本的な付属品が必要です。

初心者にはこれらがセットになった「初心者セット」がおすすめです。

価格帯は15,000円~50,000円程度で、スズキ楽器の「あすなろ TAS-12」(約24,000~30,000円)やナルダン楽器の初心者セット(30,000~50,000円)が人気です。

これらには大正琴本体のほか、ピック、ケース、教則本などが付属しています。

他に必須なのがチューナー(調律器)で、約5,000円ほどで購入できます。

費用を抑えたい場合は中古楽器も選択肢となり、状態の良いものなら5,000~15,000円程度で見つかることもあります。

ただし中古購入時は音の不具合や部品の欠品がないか確認が大切です。

初心者向けモデルは軽量(「あすなろ」は約1.36kg)でアガチス材などが使用され、シンプルな構造で操作が分かりやすい設計になっています。

上級者向けモデルとの違いは、胴体に使用する木材の質や、ミュート機能、アンプ接続機能などですが、初心者段階では高級モデルは必要ありません。

まずは楽器店やインターネットで各メーカーの情報を比較し、できれば実際に触れてみることをお勧めします。

長く続ける予定なら、少し余裕を持った予算で質の良い初心者向けモデルを選ぶと、モチベーション維持にも繋がります。

独学?教室?学び方の選択肢

教室に通った方がいいのかなぁ?

大正琴を学ぶ方法は、教室・サークルに通う方法と独学の大きく二つに分けられます。

教室やサークルの形態としては、個人経営の教室、楽器店や流派直営の教室、公民館のサークル、カルチャーセンターの講座などがあります。

費用は公民館サークルで月額500円~2,000円程度、カルチャースクールで3,000円~5,000円程度、個人レッスンでは月謝4,500円からが目安です。

教室のメリットは専門家から正しい姿勢や弾き方を学べること、仲間との交流が生まれること、定期的なレッスンでモチベーションが維持できることなどです。

一方、独学の場合は教則本やDVD付き教材を活用します。

「初心者に最適 やさしい大正琴入門」などの教則本は1,500円~3,000円程度で購入可能です

YouTubeなどの動画サイトにも無料のレッスン動画が多数あります。

また、近年はオンラインレッスンも登場し、琴伝流の初心者向けオンライン教室「つぼみ」(1回1,500円程度)などが選択肢となっています。

独学のメリットは、時間や場所の制約なく自分のペースで学べること、費用を抑えられることですが、正しいフォームを身につけにくい、疑問をその場で解決できないといった課題もあります。

初めて大正琴に触れる方には、まずは体験レッスンに参加し、基本を教わることをお勧めします。

体験レッスンに参加してみよう

大正琴を始める前に、まずは体験レッスンに参加することをおすすめします。

体験レッスンの大きなメリットは、楽器を購入する前に実際の大正琴に触れられることと、教室の雰囲気や指導方法を直接確認できることです。

多くの教室では体験レッスン時に楽器を無料で貸し出してくれるため、初期投資なしで大正琴の魅力を体感できます。

NHKカルチャーなどでは1回300円で大正琴をレンタルして体験レッスンが受けられる講座もあります。

「気持ちよく通っていただけるよう、明るく楽しい雰囲気を大切にしています」と明言している教室もあり、シニア初心者にとって安心できる環境が整っています。

参加する際のポイントとしては、教室の雰囲気や講師の指導方法が自分に合っているか、質問しやすい雰囲気かどうか、他の参加者の年齢層や上達度合いを確認し自分が馴染めそうか、またレッスンの頻度や時間帯、月謝や入会金などの費用面も確認しておくとよいでしょう。

体験レッスンでは基本的な構え方やピックの持ち方など、独学では分かりにくいポイントを教えてもらえるのも大きな利点です。

教室探しは市区町村の広報や公民館の掲示板、インターネット検索「大正琴 教室(お住まいの地域名)」などで情報収集できます。

焦らず、じっくりと自分に合った環境を探してみてください。

初心者向けおすすめ練習曲は

本当に自分にできるかな・・・どんな曲から始めればいいの?

大正琴初心者が最初に取り組むべき曲は、シンプルなリズムとメロディラインの曲です。

「きらきら星」や「かえるの歌」は単純なリズムと繰り返しのメロディで、基本的な指の動かし方を学ぶのに最適です。

日本の伝統曲「さくらさくら」も、シンプルながら美しい和の響きを味わえます。

次のステップとして、「ふるさと」「赤とんぼ」「浜辺の歌」などの唱歌は、シニア世代に馴染み深く、心に響くメロディが特徴です。

多くの教室のカリキュラムでは、3ヶ月程度の練習で「荒城の月」や「四季の歌」といった少し難度の高い曲も弾けるようになることを目標としています。

シンプルな曲から始めることで、基本的な指使いや音の出し方、リズム感を身につけながら、少しずつレパートリーを広げていくことができます。

また、自分がよく知っている曲を練習すると、正しい音程やリズムで弾けているかを自分で判断しやすく、上達の実感も得やすくなります。

練習には教則本に付属のCDが役立ちます。

お手本の音と自分の演奏を比較しながら練習できるからです。

大切なのは、毎日15~30分程度の短い時間でも継続して練習すること。

1曲マスターするごとに達成感を得て、次の曲へのモチベーションにつなげていくことが長続きの秘訣です。